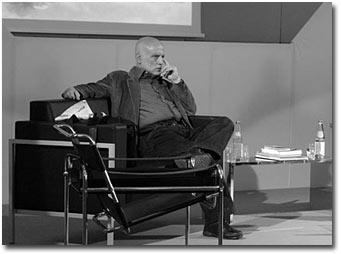

Ferdinando

Scianna è tra i protagonisti della

II

Settimana della Fotografia Europea di Reggio Emilia,

nell'ambito della quale è presente con la mostra "Ti

guardo negli occhi, città" (piazza Casotti, fino al 10

giugno 2007). Nel corso di uno dei numerosi incontri in

programma, è emersa la sua opinione sullo statuto attuale della

fotografia.

Un intervento 'informale' e inevitabilmente

sintetico, su cui vale però la pena fermarsi a

riflettere.

In

un'epoca in cui la fotografia è sempre più avvolta da

una nube più o meno impenetrabile e asfissiante di

paroloni e ragionamenti 'ad effetto', che si contorcono

su loro stessi come serpi in agonia fino ad esaurirsi in

una vuota autoreferenzialità, sentirne parlare con toni

schietti ed immediati fa decisamente tirare un sospiro di

sollievo: tanto più se il relatore in questione è

un'importante e carismatica personalità come Ferdinando

Scianna. Figura di spicco nel panorama internazionale

fin dal 1965 - anno in cui, a 21 anni appena, pubblicò

il suo primo libro fotografico dedicato alle Feste

religiose in Sicilia -, si trasferisce due anni dopo dalla rurale Bagheria

alla frenetica Milano per intraprendere la carriera di fotoreporter

ed inviato speciale per conto del settimanale "L'Europeo"; divenuto corrispondente estero, si sposta a

Parigi, per rimanervi dieci anni: è in questo periodo

che, grazie all'interesse di Cartier-Bresson, entra a

far parte della Magnum Photos; il resto della sua

carriera è storia nota ai più, in un crescendo di

celebrità in ambito di fotografia di moda, pubblicitaria

e reportagistica di stampo umanistico (sulla scia di

un'ideale continuazione dello sguardo bressoniano), in

cui tensione drammatica, 'visceralità', ironia acuminata e

sincera partecipazione umana si intrecciano fino a dar

vita ad una cifra stilistica originale e facilmente

riconoscibile. Non è però mia intenzione dilungarmi

adesso sulle caratteristiche salienti della sua opera,

dato che vorrei qui limitarmi all'esposizione di alcuni

punti fondamentali emersi nell'ambito di un incontro che

lo ha visto protagonista, svoltosi in seno alla II

Settimana della Fotografia Europea organizzata a Reggio

Emilia. Consentitemi per prima cosa di consigliarvi

caldamente la partecipazione a questo tipo di

manifestazioni (tra l'altro sempre più numerose e

curate), che danno la possibilità di confrontarsi, anche

se indirettamente, con un gran numero di personalità ed

opinioni con le quali magari ci si potrà trovare in

disaccordo, ma che risultano ad ogni modo fondamentali

per costruirsi una propria, autonoma idea

sull'argomento. Trovarsi ad ascoltare Scianna, per

esempio, che col suo pungente sarcasmo e la sua colorita

e sicilianissima spontaneità

ragiona di 'peperonità' e di Edward Weston, è

un'esperienza unica, che tra una risata e l'altra

conduce con leggerezza alla riflessione su alcuni punti

nodali intorno allo statuto della fotografia. Vediamo

quali.

In

un'epoca in cui la fotografia è sempre più avvolta da

una nube più o meno impenetrabile e asfissiante di

paroloni e ragionamenti 'ad effetto', che si contorcono

su loro stessi come serpi in agonia fino ad esaurirsi in

una vuota autoreferenzialità, sentirne parlare con toni

schietti ed immediati fa decisamente tirare un sospiro di

sollievo: tanto più se il relatore in questione è

un'importante e carismatica personalità come Ferdinando

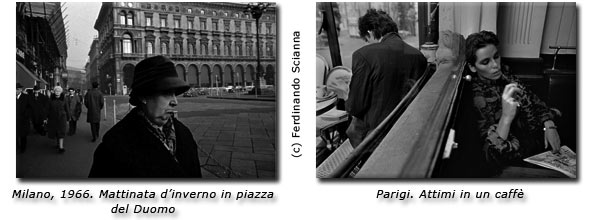

Scianna. Figura di spicco nel panorama internazionale

fin dal 1965 - anno in cui, a 21 anni appena, pubblicò

il suo primo libro fotografico dedicato alle Feste

religiose in Sicilia -, si trasferisce due anni dopo dalla rurale Bagheria

alla frenetica Milano per intraprendere la carriera di fotoreporter

ed inviato speciale per conto del settimanale "L'Europeo"; divenuto corrispondente estero, si sposta a

Parigi, per rimanervi dieci anni: è in questo periodo

che, grazie all'interesse di Cartier-Bresson, entra a

far parte della Magnum Photos; il resto della sua

carriera è storia nota ai più, in un crescendo di

celebrità in ambito di fotografia di moda, pubblicitaria

e reportagistica di stampo umanistico (sulla scia di

un'ideale continuazione dello sguardo bressoniano), in

cui tensione drammatica, 'visceralità', ironia acuminata e

sincera partecipazione umana si intrecciano fino a dar

vita ad una cifra stilistica originale e facilmente

riconoscibile. Non è però mia intenzione dilungarmi

adesso sulle caratteristiche salienti della sua opera,

dato che vorrei qui limitarmi all'esposizione di alcuni

punti fondamentali emersi nell'ambito di un incontro che

lo ha visto protagonista, svoltosi in seno alla II

Settimana della Fotografia Europea organizzata a Reggio

Emilia. Consentitemi per prima cosa di consigliarvi

caldamente la partecipazione a questo tipo di

manifestazioni (tra l'altro sempre più numerose e

curate), che danno la possibilità di confrontarsi, anche

se indirettamente, con un gran numero di personalità ed

opinioni con le quali magari ci si potrà trovare in

disaccordo, ma che risultano ad ogni modo fondamentali

per costruirsi una propria, autonoma idea

sull'argomento. Trovarsi ad ascoltare Scianna, per

esempio, che col suo pungente sarcasmo e la sua colorita

e sicilianissima spontaneità

ragiona di 'peperonità' e di Edward Weston, è

un'esperienza unica, che tra una risata e l'altra

conduce con leggerezza alla riflessione su alcuni punti

nodali intorno allo statuto della fotografia. Vediamo

quali.

Il dibattito "la fotografia è o non è

da considerarsi arte?", per esempio, che accompagna la

fotografia fin quasi dalla sua nascita facendola

fluttuare su inconcludenti fiumi di inchiostro e

parole, è risolto da Scianna, sintetizzando al massimo,

con un'affermazione tra il risentito e il provocatorio;

a chi si azzardi incautamente a definirlo 'artista',

Scianna ribatte infatti: "Artista sarà lei! Io sono

fotografo. Fotografo. Fotografo". Un fotografo

elevato al cubo, quindi, impegnato a difendere con

veemenza la

propria specificità espressiva (che è poi lo specifico

fotografico tout court) da una 'contaminazione'

che, secondo la sua opinione, ha finito per snaturare

l'identità stessa dell'atto fotografico. Una posizione

quantomai controcorrente, estremizzata per necessità,

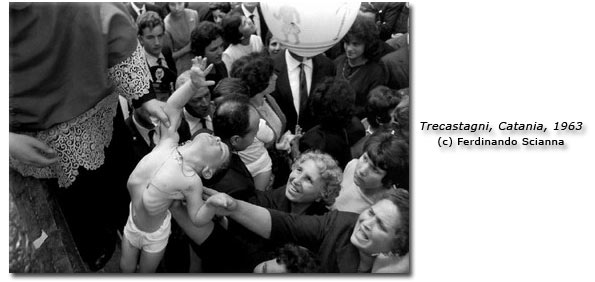

che affonda le sue radici in quegli anni Sessanta che lo

videro esordire come fotografo. La sua indagine

fotografica sulle feste religiose in Sicilia, una volta

pubblicata in volume (libro che ha poi fatto scuola), fu

accompagnata da un testo di Leonardo Sciascia che, tra

le altre cose, affermava il carattere sostanzialmente

materialista della religiosità siciliana: tesi che

sollevò un prevedibile polverone di polemiche. Tra i

vari giornalisti-intellettuali che criticarono il

pensiero di Sciascia, ce ne fu uno che,

nonostante ciò, invitò Scianna a tenere una

presentazione delle immagini che componevano il libro

incriminato: lodando la bellezza di quelle fotografie,

considerate alla stregua di opere d'arte, il giornalista

le presentò appunto come 'creazioni' di un 'artista',

e non come testimonianze veritiere della realtà; la

polemica, dunque, non aveva più senso di esistere. Fu

allora che Scianna si rese conto che mai e poi mai

avrebbe voluto essere considerato un artista, se ciò

significava destituire di ogni credibilità le sue

fotografie e il suo intero lavoro; tutto ciò lo portò ad

individuare nell'ingresso della fotografia nel mondo

dell'arte nient'altro che un tetro funerale, una sorta

di passaggio dall'onesto campo del reale a quello, in un

certo senso menzognero e senz'altro illusorio, dell'immaginario.

Ecco che, da questo punto di vista, anche l'espressione

comune "fare una fotografia" finisce

per rivelare il suo ambiguo

doppiofondo, costituito da quel "fare" che implica

l'esistenza di un atto creativo e, di conseguenza, una

sofisticazione del reale che allontana inevitabilmente

l'immagine dalla verità. Scianna finisce così per tirare

in ballo l'argomento storicamente più utilizzato dai

'nemici' della fotografia (nemici nel senso di 'contrari

alla sua inclusione nell'ambito delle arti'), ovvero la

necessaria vicinanza del referente (del reale

fotografato) quale condizione inalienabile per la

creazione di un'immagine fotografica. Una

caratteristica, questa, che da limite vincolante può

tramutarsi in punto di forza, nel momento in cui si

smetta di concentrarsi sulla collocazione ad ogni costo

della fotografia in un qualsivoglia ambito a lei

esterno, per tornare a considerare le sue straordinarie

specificità: solo così, probabilmente, si potrà evitare

che la fotografia finisca per essere fagocitata

dall'arte, fino ad annullarsi in essa.

Rifacendosi alle celebri immagini di

Weston, Scianna sembra schierarsi contro la presunta

capacità di trascendere il reale propria della fotografia,

chiarendo come secondo lui Weston fosse ben lungi dal voler

(e poter)

rappresentare un'ideale ed immateriale "peperonità": fotografava 'quel'

peperone, e non certo l'idea trascendente che gli si celava platonicamente

dietro. Evocando poi l'ipotetica, spassosa scena di Weston e la Modotti che si

cucinano alla griglia quello stesso peperone subito dopo averlo immortalato,

Scianna non fa altro che 'desacralizzare' l'atto fotografico, portandoci a

riflettere su come questo suo essere poco incline alla deriva filosofica non sia

da considerarsi necessariamente un difetto, quanto una sua caratteristica

peculiare, che contribuisce a conferirgli un'identità autonoma e che vale dunque

la pena preservare. Insomma, una posizione polemica e radicale (esposta con

troppo fervore per non incappare in qualche inesorabile contraddizione), che, a fronte di un fumoso ed astratto chiacchiericcio

senza fine che ci raggiunge da ogni parte, ci riporta con i piedi per terra,

invitandoci a riconsiderare lo statuto della fotografia alla luce di

argomentazioni più concrete ed 'elementari': e a dirsi, soprattutto, un po' più 'fotografi' (e

ben fieri di esserlo) e un po' meno 'artisti'.

Lasciandosi per un attimo alle spalle la distinzione tra fotografia 'alta' o

'bassa', d'autore o amatoriale, Scianna ci ricorda come alla base di ogni atto

fotografico ci sia, in fin dei conti, il prosaico concetto dell'album di

famiglia: l'intero percorso di un fotografo si configura così (o almeno:

dovrebbe configurarsi) come un incessante tentativo di raggiungere

quell'autentico

e disinteressato sentimento di necessità, quel bisogno impellente che muove il

padre di famiglia nel momento in cui fotografa il figlio che gioca con la sabbia

sul bagnasciuga o che spegne le candeline del suo ennesimo compleanno.

Riscoprire questa urgenza semplice e genuina potrà forse servire a limitare

l'inevitabile inquinamento della pratica fotografica dovuto proprio al suo

essere finalmente riuscita a farsi accogliere nel mondo delle arti (e quindi del

collezionismo, del blabla di critici e curatori, della musealizzazione, del

mercato...). Ed è più chiaro che mai, Scianna, quando senza la benché minima

diplomazia afferma: "Alla fin fine, si sa, tutto il gran discutere su quale

etichetta appiccicare a una cosa mira soprattutto a decidere che prezzo

scriverci sopra".

Serena Effe © 05/2007

Riproduzione Riservata

Segnalo, a chi volesse

riscoprire questa immediatezza di approccio anche in

un libro, l'economica raccolta di articoli "OBIETTIVO AMBIGUO", edita da Rizzoli.

Il volume, curato dallo stesso Scianna, propone una

selezione di interventi pubblicati negli anni su

riviste e cataloghi, nati essenzialmente dalla

necessità di "situarsi rispetto al suo mestiere e

al mondo". Una lettura godibilissima e

scorrevole, sia per l'estrema varietà di argomenti

trattati che per lo stile comunicativo, aperto e

impunemente 'di parte' che abbiamo imparato ad

apprezzare in questo articolo. Non una raccolta di

saggi di critica paludata, dunque, ma un insieme di

divagazioni di un 'semplice' ed appassionato fotografo

che parla con franchezza, esperienza e senza troppa

discrezione di fotografia e del lavoro di altri

fotografi. Emergono temi ricorrenti, piccole

ossessioni, malcelate idiosincrasie e ciechi

innamoramenti: il tutto condito da numerosi

riferimenti 'colti', frutto della sua solida cultura

umanistica. La prima metà del libro, divisa nelle due

sezioni "Piccole polemiche sui massimi sistemi" e "La testimonianza e la menzogna", raccoglie

articoli che toccano i più vari argomenti; qualche

titolo, per darvi un'idea: Il Fotografo e

l'Antropologia - Scanno dei miracoli - Donna, fotografia e pubblicità - L'invenzione

di Madonna - Magnum oggi - La morale del

fotografo - Holmes e le origini del pensiero

fotografico... Nella seconda parte,

intitolata "La fotografia è i fotografi" (come a dire: bando alle ciance, veniamo al sodo! Ecco

cos'è, alla fin fine, la fotografia: immagine e

sguardo. Solo questo conta davvero), Scianna si

confronta col lavoro di 58 suoi colleghi - e non di

rado amici, o maestri, come nel caso di Giacomelli o

Cartier-Bresson -, raccolti senza presunzione di

esaustività, introducendo il lettore alla loro opera:

da Diane Arbus a Gabriele Basilico, da Bragaglia e i

futuristi a Nadar, da Franco Fontana a Don McCullin,

passando per stili, linguaggi e sensibilità le più

diverse. Davvero una piacevole sorpresa, scoprire

quanto Scianna riesca a comunicare passione ed

emozioni con la penna tanto quanto con la macchina

fotografica! Consigliatissimo anche a coloro che, di

norma, preferiscono mantenere una diffidente distanza

di sicurezza dalla fotografia 'parlata'.

Segnalo, a chi volesse

riscoprire questa immediatezza di approccio anche in

un libro, l'economica raccolta di articoli "OBIETTIVO AMBIGUO", edita da Rizzoli.

Il volume, curato dallo stesso Scianna, propone una

selezione di interventi pubblicati negli anni su

riviste e cataloghi, nati essenzialmente dalla

necessità di "situarsi rispetto al suo mestiere e

al mondo". Una lettura godibilissima e

scorrevole, sia per l'estrema varietà di argomenti

trattati che per lo stile comunicativo, aperto e

impunemente 'di parte' che abbiamo imparato ad

apprezzare in questo articolo. Non una raccolta di

saggi di critica paludata, dunque, ma un insieme di

divagazioni di un 'semplice' ed appassionato fotografo

che parla con franchezza, esperienza e senza troppa

discrezione di fotografia e del lavoro di altri

fotografi. Emergono temi ricorrenti, piccole

ossessioni, malcelate idiosincrasie e ciechi

innamoramenti: il tutto condito da numerosi

riferimenti 'colti', frutto della sua solida cultura

umanistica. La prima metà del libro, divisa nelle due

sezioni "Piccole polemiche sui massimi sistemi" e "La testimonianza e la menzogna", raccoglie

articoli che toccano i più vari argomenti; qualche

titolo, per darvi un'idea: Il Fotografo e

l'Antropologia - Scanno dei miracoli - Donna, fotografia e pubblicità - L'invenzione

di Madonna - Magnum oggi - La morale del

fotografo - Holmes e le origini del pensiero

fotografico... Nella seconda parte,

intitolata "La fotografia è i fotografi" (come a dire: bando alle ciance, veniamo al sodo! Ecco

cos'è, alla fin fine, la fotografia: immagine e

sguardo. Solo questo conta davvero), Scianna si

confronta col lavoro di 58 suoi colleghi - e non di

rado amici, o maestri, come nel caso di Giacomelli o

Cartier-Bresson -, raccolti senza presunzione di

esaustività, introducendo il lettore alla loro opera:

da Diane Arbus a Gabriele Basilico, da Bragaglia e i

futuristi a Nadar, da Franco Fontana a Don McCullin,

passando per stili, linguaggi e sensibilità le più

diverse. Davvero una piacevole sorpresa, scoprire

quanto Scianna riesca a comunicare passione ed

emozioni con la penna tanto quanto con la macchina

fotografica! Consigliatissimo anche a coloro che, di

norma, preferiscono mantenere una diffidente distanza

di sicurezza dalla fotografia 'parlata'.