Fotoreporter in guerra e brillante fotografo di moda, Tony Vaccaro ha saputo regalarci, nel corso della sua lunga carriera, anche un toccante ritratto di un'Italia intenta alla rinascita all'indomani della Seconda guerra mondiale. Breve storia di uno sguardo poliedrico quanto eccezionalmente umano e partecipe.

Nel corso dei mesi passati, ai più accorti frequentatori

di mostre fotografiche non sarà sfuggito il nome di

questo fotografo italo-americano; grazie all'impegno

dell'Associazione Culturale "Balbino del Nunzio" di

Padova e alla curatela appassionata di Andrea Morelli,

infatti, Tony Vaccaro è stato il protagonista di una

mostra intitolata La mia Italia. Fotografie 1945-1955 che, in passato, ha fatto tappa a Padova, Teramo e

Bologna. Nella speranza di avere presto una nuova

occasione per goderci dal vivo le sue foto

(magistralmente stampate da lui stesso con procedimento

tradizionale all'argento),

cerchiamo nel frattempo di approfondire la conoscenza

del lavoro di questo importante nome della fotografia

internazionale della seconda metà del XX secolo, inspiegabilmente poco noto

proprio in un paese a lui tanto caro come l'Italia. Tony

Vaccaro, che attualmente vive a New York, nasce nel 1922

a Greensburg (Pennsylvania) da genitori molisani

emigrati; ed è proprio in Molise - nel paesino di

Bonefro - che passerà anni fondamentali come solo

possono esserlo quelli dai 3 ai 17: una semplice visita

ai parenti italiani si trasformerà, a causa della morte

di ambedue i genitori a poca distanza l'uno dall'altra,

in una permanenza talmente estesa da fargli sviluppare

un particolare attaccamento a quella che nel frattempo è

divenuta, a pieno titolo, la "sua terra". Ma intanto, al

di fuori della quiete semplice di Bonefro, la Storia

incalza: il 1939 vede il giovane Tony tornare in

America, richiamato in vista dell'arruolamento; pochi

anni dopo acquisterà la sua prima fotocamera, una Argus

C3 (35mm). E' nel 1943 che inizia la sua partecipazione

alla Seconda guerra mondiale: arruolato nello US Army,

torna in Europa prendendo parte allo sbarco in

Normandia, fino ad arrivare alle porte di Berlino

liberata.

Due anni di atrocità vissuti in prima persona e racchiusi in circa 8 mila fotogrammi, che salgono a 20 mila se si considerano quelli scattati fino al '49, in veste di fotografo del Ministero degli Esteri americano a Parigi, prima (le foto che documentano la Liberazione di Parigi gli varranno, nel 1994, la medaglia di 'Cavaliere della Legione d'Onore'), e del giornale delle Forze Armate Americane in Germania The Stars and Stripes, poi. Un lungo reportage che scaturisce da una necessità non solo documentaria ma anche - e soprattutto - comunicativa, che ha dovuto fare i conti, inevitabilmente, con le enormi difficoltà pratiche proprie del contesto in cui ci si trovava ad operare, sviluppando nel fotografo un'estemporanea quanto efficace 'arte dell'arrangiarsi'; ricorda, a questo proposito, Tony Vaccaro: "Durante la battaglia del villaggio di Sainteny, in Normandia, mi trovai nelle rovine di una casa senza tetto e vidi fra un mucchio di pietre e polvere un pacchetto con su scritto a mano 'Hydroquinone' (alla High School il maestro, Mr. Lewis, mi aveva insegnato la formula per preparare lo sviluppo Kodak D-76, che contiene, appunto, l'Hydroquinone). Guardai intorno, e fra i rumori dell’artiglieria e dei fucili, realizzai di trovarmi tra le rovine di un negozio di fotografia. Cercai e trovai altri pacchetti di sostanze che mi sarebbero servite sia per sviluppare le pellicole che per il fissaggio. L'unico contenitore per sviluppare i miei rullini era il mio elmetto. Ma ne servivano cinque: quello con lo sviluppo, il D-76, poi l'acqua, l'iposolfito, l'acqua per il primo lavaggio dell'iposolfito e, alla fine, un secondo lavaggio più lungo. Per questo avevo preso un elmetto da un cadavere che mi stava vicino. Senza termometro e senza bilancia ho sviluppato il primo rullo di notte, a cielo aperto, tenendo le estremità della pellicola con le due mani e facendola scorrere su e giù per 11 minuti, quanto era necessario per svilupparla. Al termine del lavaggio, appendevo la pellicola sui rami degli alberi e, la mattina dopo, il negativo era pronto".

Ricordi che forniscono lo spunto per una riflessione - scontata, sì, ma pur sempre emblematica - su quanto e come possa essere mutato l'impegno richiesto ad un fotoreporter di guerra nel corso degli anni; al di là dell'onnipresente rischio estremo, da un punto di vista prettamente logistico è definitivamente archiviata l'era delle pellicole che si accumulano nello zaino, pesando sulla schiena e rubando spazio all'equipaggiamento necessario; aneddoti come questo difficilmente avranno di che essere raccontati, in futuro: "Le pellicole che sviluppavo le portavo sempre con me, nello zaino, ma man mano che aumentavano facevano sempre più volume. Così, quando arrivammo a Parigi, in un teatro distrutto dai bombardamenti trovai uno di quei reel che si usavano per avvolgere le pellicole cinematografiche; la larghezza era la stessa, 35mm. In questa grande bobina avvolsi allora tutte le mie pellicole, una dietro l'altra, man mano che le sviluppavo. Ma per farcele entrare tutte le dovevo tirare, così la polvere e l'umidità crearono delle irrimediabili micro-rigature. Nelle stampe si notano, ma io li ho considerati segni lasciati dalla guerra, come ferite indelebili". L'asettica perfezione di un file digitale, per quanto incomparabilmente più pratica, difficilmente potrà mai ambire all'eloquenza della pellicola, proprio in forza della capacità di quest'ultima di rimanere materialmente 'ferita' dalla brutalità delle circostanze. Certo, basta un click su un qualsiasi programma di fotoritocco per imitare la sensibilità - o ancor meglio: la vulnerabilità - della pellicola; ma, a mio avviso, in tal caso non potrà che trattarsi di un esito fine a se stesso, un capriccio estetico gratuito quanto desolatamente muto.

Successivamente, la carriera di Vaccaro spiccherà definitivamente il volo, grazie anche

all'abilità maturata nel campo della fotografia di moda, che gli varrà la

collaborazione con alcune tra le maggiori riviste americane - Flair, Look, Life, Venture - e condurrà davanti al suo obiettivo i

più grandi nomi nel campo del cinema, della moda,

dell'arte. Ma le immagini che ci interessa ora prendere

in maggiore considerazione sono quelle relative al suo

ritorno in Italia, all'indomani della fine della guerra:

a partire dal settembre 1946 Tony Vaccaro, reduce da

un'overdose di odio e violenza, cerca rifugio tra le

braccia malconce - ma non per questo meno accoglienti -

della sua seconda patria. Un pellegrinaggio che la

attraversa da Nord a Sud e che la vede intenta a

ricostruirsi - casa per casa, anima per anima -, come

una Fenice che non abbia altra scelta se non rinascere

dalle proprie ceneri. E' l'Italia della Ricostruzione.

Italia di macerie, di mura e vite crivellate dagli

spari, di povertà, di ferite aperte; Italia di volti e

affetti dispersi, la cui ricerca è affidata ai muri di

strada; Italia di grandi appuntamenti elettorali che

risvegliano un impegno collettivo umiliato dal Ventennio fascista. Ma, a dispetto di questo drammatico scenario, ciò che con più forza emerge dagli scatti di

Vaccaro è un senso tangibile di speranza, serenità e rinascita,

quasi che l'aver vissuto sulla propria pelle l'orrore

della guerra lo spinga a cercare negli occhi degli

uomini quel barlume tenace di bontà, necessario per

continuare a sperare in una realtà alternativa.

Successivamente, la carriera di Vaccaro spiccherà definitivamente il volo, grazie anche

all'abilità maturata nel campo della fotografia di moda, che gli varrà la

collaborazione con alcune tra le maggiori riviste americane - Flair, Look, Life, Venture - e condurrà davanti al suo obiettivo i

più grandi nomi nel campo del cinema, della moda,

dell'arte. Ma le immagini che ci interessa ora prendere

in maggiore considerazione sono quelle relative al suo

ritorno in Italia, all'indomani della fine della guerra:

a partire dal settembre 1946 Tony Vaccaro, reduce da

un'overdose di odio e violenza, cerca rifugio tra le

braccia malconce - ma non per questo meno accoglienti -

della sua seconda patria. Un pellegrinaggio che la

attraversa da Nord a Sud e che la vede intenta a

ricostruirsi - casa per casa, anima per anima -, come

una Fenice che non abbia altra scelta se non rinascere

dalle proprie ceneri. E' l'Italia della Ricostruzione.

Italia di macerie, di mura e vite crivellate dagli

spari, di povertà, di ferite aperte; Italia di volti e

affetti dispersi, la cui ricerca è affidata ai muri di

strada; Italia di grandi appuntamenti elettorali che

risvegliano un impegno collettivo umiliato dal Ventennio fascista. Ma, a dispetto di questo drammatico scenario, ciò che con più forza emerge dagli scatti di

Vaccaro è un senso tangibile di speranza, serenità e rinascita,

quasi che l'aver vissuto sulla propria pelle l'orrore

della guerra lo spinga a cercare negli occhi degli

uomini quel barlume tenace di bontà, necessario per

continuare a sperare in una realtà alternativa.

Italo Zannier, nel breve saggio che introduce le immagini nel catalogo della mostra La mia Italia, colloca idealmente il lavoro di Vaccaro nell'ambito della corrente fotografica 'umanista', caratteristica del secondo dopoguerra e alla quale sono genericamente riconducibili altre importanti personalità italiane quali Roiter, Donzelli, De Biasi, Berengo Gardin. Nata in Francia - dove fu rappresentata soprattutto dall'opera di Doisneau e Brassaï -, la fotografia umanista è caratterizzata da un'attenzione esclusiva nei confronti dell'uomo e della sua vita quotidiana, ritratta con uno stile a cavallo tra documentazione e 'realismo magico', prodigo di atmosfere sospese e vagamente surreali.

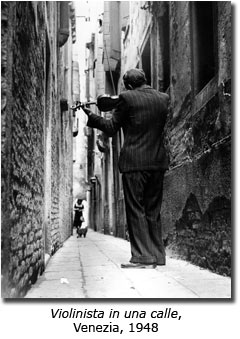

Basta uno sguardo alle poche immagini qui presentate per cogliere la delicata poesia che le anima, e che in più di un caso riporta alla mente celebri capolavori della storia dell'arte, stimolando un interessante confronto tra rappresentazione fotografica e pittorica. Prendiamo per esempio la foto Occhi stanchi (qui sopra): un'immagine che - pur nella sua naturalezza priva di manierismi - non può non rimandare a certi effetti di luce propri del Seicento fiammingo (il paragone con alcuni quadri di Vermeer è inevitabile: La merlettaia prima di tutto, non foss'altro per l'identità dei soggetti); e il gioco di macchie scure che anima la dinamica scena di Ragazzi con ombrelli non evoca forse la struttura che sta alla base di due capolavori quali Strada di Parigi in un giorno di pioggia di Gustave Caillebotte, o la tela di Renoir intitolata, appunto, Ombrelli? La malinconica figura del Violinista in una calle, infine, sconfina nel fiabesco: ci spiazza con la sua presenza vaga e improbabile quanto può esserlo un'apparizione a cui non si è certi se credere o meno; è un'immagine 'da sogno', che con la sua miscela di nostalgia e immaginazione diviene l'ideale corrispettivo fotografico di un quadro come Il violinista di Chagall (per la visione delle opere pittoriche citate si veda il box in fondo all'articolo). Rimandi tanto più significativi quanto non volontariamente ricercati dal fotografo al momento dello scatto: il lavoro di Vaccaro è infatti consacrato ad un regime di 'istantaneità' proprio del reportage, e non prevede quindi l'imposizione di alcuna 'posa' (che comporterebbe inevitabilmente un'alterazione dell'identità originaria del reale fotografato).

Al di là di più o meno dotti

riferimenti individuati 'a posteriori', dunque, ciò che

più conta è l'immediatezza di queste immagini, che

parlano di un lento ritorno alla normalità, e lo fanno

cogliendone il riflesso nei volti e nei gesti delle

persone ritratte, con infinita semplicità e inesauribile

sentimento. Scatti in cui non c'è traccia di superbia o

presunzione da parte di chi guarda e che sembrano

scaturire essenzialmente da una calorosa quanto umile

apertura del fotografo nei confronti della gente:

un'umanità generosa, che investe democraticamente scorci

di città e campagne, animali, volti e storie.  La guerra

è finita. Si volta pagina. Una pagina, però, talmente

pesante, da richiedere lo sforzo indiscriminato di tutti

per essere oltrepassata; gente comune o stars del

cinema, pittoreschi personaggi, artisti di strada o di

studio: ognuna di queste categorie ha un posto d'onore

nell'Italia di Tony Vaccaro (che è poi la stessa

identica nostra); ognuna investita da un ruolo preciso,

ognuna indispensabile alla rinascita del paese. Conta il

sorriso di un bambino, allora, tanto quanto quello -

ancora intorpidito dal sonno - di un'Anna Magnani

sorpresa in veste da camera; conta l'alacre ripresa

delle consuete occupazioni da parte di contadini e

artigiani così come la ritrovata spinta creativa che

rimette in moto la macchina del cinema e dell'arte,

segno di un paese che va pian piano riscoprendo il gusto

di ridar spazio - e credito - ai sogni. Un'emozione che,

nonostante il tempo passato, continua ad abitare immagini come

quelle di Tony Vaccaro: ricordi di un singolo uomo,

trasformatisi - grazie alla loro non comune intensità evocativa

- in patrimonio di memorie collettive ad uso di un

intero paese.

La guerra

è finita. Si volta pagina. Una pagina, però, talmente

pesante, da richiedere lo sforzo indiscriminato di tutti

per essere oltrepassata; gente comune o stars del

cinema, pittoreschi personaggi, artisti di strada o di

studio: ognuna di queste categorie ha un posto d'onore

nell'Italia di Tony Vaccaro (che è poi la stessa

identica nostra); ognuna investita da un ruolo preciso,

ognuna indispensabile alla rinascita del paese. Conta il

sorriso di un bambino, allora, tanto quanto quello -

ancora intorpidito dal sonno - di un'Anna Magnani

sorpresa in veste da camera; conta l'alacre ripresa

delle consuete occupazioni da parte di contadini e

artigiani così come la ritrovata spinta creativa che

rimette in moto la macchina del cinema e dell'arte,

segno di un paese che va pian piano riscoprendo il gusto

di ridar spazio - e credito - ai sogni. Un'emozione che,

nonostante il tempo passato, continua ad abitare immagini come

quelle di Tony Vaccaro: ricordi di un singolo uomo,

trasformatisi - grazie alla loro non comune intensità evocativa

- in patrimonio di memorie collettive ad uso di un

intero paese.

Serena Effe © 03/2007

Riproduzione Riservata

Tutte le citazioni e le immagini sono tratte dal catalogo "Tony Vaccaro. La mia Italia. Fotografie 1945-1955", pubblicato in occasione della mostra omonima, promossa dall'Associazione Culturale abruzzese-molisana "Balbino del Nunzio" di Padova, sponsorizzata dalla Fischer Italia Srl e dalla Banca di Teramo. Un ringraziamento particolare va ad Andrea Morelli - curatore - per la gentilezza e la disponibilità dimostrate.

Articoli su Tony Vaccaro pubblicati su Nadir Magazine

• L'Italia di Tony Vaccaro

• L'arte in un istante. Mostra a Campobasso

• Frank Lloyd Wright

• Le Twin Towers. I 32 anni di vita delle Torri Gemelle

• Tony Vaccaro "Shots of Life". Mostra, foto e pensieri di Tony Vaccaro